पथ के साथी’ महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण साहित्य है जिसका प्रकाशन सन् 1956 में हुआ था। इस रचना में महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया है जो अपनी विधा की बेजोड़ साहित्यिक कृति है। ‘पथ के साथी’ में महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन लेखकों का वर्णन किया है।

संस्मरण साहित्य में महादेवी की रचनाधर्मिता

संस्मरण विधा आधुनिक युग की देन है। इसका जन्म पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ था। 'संस्मरण' शब्द की उत्पत्ति सम्+स्मृ+ल्युट से हुई है जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। अत: संस्मरण का आशय सहज आत्मियता या गंभीरता से किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का स्मरण करना। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि

|

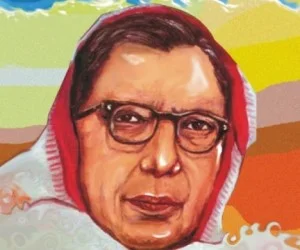

| महादेवी वर्मा |

महादेवी वर्मा हिन्दीं की श्रेष्ठ लेखिकाओं में से एक हैं। महादेवी अपने बारे में लिखती हैं – “एक व्यानपक विकृति के समय निर्जीव संस्कातरों के बोझ से जड़ीभूत वर्ग में मेरा जन्मी हुआ परंतु एक ओर आस्तिक और साधनपूत भावुक माता और दूसरी ओर सब प्रकार की सांप्रदायिकता से दूर दार्शनिक और कर्मठ पिता ने अपने संस्कामर

|

| मनोज कुमार रजक |

‘पथ के साथी’ महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण साहित्य है जिसका प्रकाशन सन् 1956 में हुआ था। इस रचना में महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया है जो अपनी विधा की बेजोड़ साहित्यिक कृति है। ‘पथ के साथी’ में महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन लेखकों का वर्णन किया है। जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, निराला और सियारामशरण गुप्त का वर्णन किया गया है। ‘पथ के साथी’ एक संस्मरणात्मक रचना है इनमें जिन कवियों का जिक्र महादेवी करती है उनसे वे अपने जीवन में गहरे रूप से जुड़ी है। लेखिका अपने जीवन में अनेक लोगों से जुड़ी जिनमें से कई के व्यक्तित्व से वे प्रभावित भी हुईं। वे लिखती हैं– “वर्तमान विद्यार्थी को अपने संस्कृति को मानना तथा उनके जीवन मूल्यों को आत्मसाक्षात् करना चाहिए। अपनी पहचान बनानेक उपरांत ही वह अंतरराष्ट्रीय जगत् में भारत की पहचान बना सकता है।”3 सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो अपनी गहराई में दूसरों को खोजना और दूसरों की अनेकता में स्वयं की तलाश महादेवी की विशेषता रही है। ‘पथ के साथी’ में चित्रित प्रत्येक कवि का व्यक्तित्व एक जीवन दृष्टि लिए हुए दिखाई देता है। इस संस्मरण में वर्णित सबसे पहले कवि रविन्द्र को महादेवी तीन प्रकार के परिवेश में देखती है जिससे उत्पन्न अनुभूति कोमल, प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का संकेत देती हुई संध्या के समान है। रविन्द्र के दर्शन ने महादेवी के कल्पना को अधिक सजीवता प्रदान की थी। उनका व्यक्तित्व महादेवी को घट के जल सा प्रतीत होता है।

महादेवी निराला में भाई-बहन का संबंध था, इस तथ्य की पुष्टी महादेवी स्वयं करती है। लेखिका ने कवि निराला के जीवन को बड़े निकटता से देखा था। विद्रोही कहे जाने वाला यह कवि जीवन में कितना अकेला, आधारभूत साधनों से हीन व्यक्ति है किन्तु उसका हृदय इतना सरल है कि दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। निराला की यह चिंता उनके समकालीन कवि सुमित्रानंदन पंत जी के लिए थी जो टाईफाइड ज्वर से पीडि़त थे। निराला ने आर्थिक कमी देखी थी। यदि कहा जाए की जीवन जीने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को जो साधन चाहिए होते हैं निराला उनसे वंचित रहे तो गलत न होगा। किन्तु इन विषमताओं को झेलते हुए भी उनके हृदय में कटुता की जगह सब के लिए ममत्व की भावना ही पली यह बड़ी बात है। महादेवी ने जयशंकर प्रसाद की तुलना एक देवदारू वृक्ष से की है जो हिमालय की गर्वीली चोटी के समान ऊँचा है बड़े-बड़े आंधी-तूफान भी उसके जड़ को नहीं हिला पाते। महादेवी ने अपने संस्मरण में महान कवियों के हृदय को जैसे खोल कर रख दिया है। लेखिका की दृष्टि इतनी पैनी है कि चाहे प्रसाद हो या पंत उनकी दृष्टि सबको भेद लेती है। कोमलकान्त कहे जाने वाले सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन के पीछे छिपी कठोरता को महादेवी ने देखा था। एक बालक जो बचपन से ही मातृ प्रेम की छाया से वंचित रहा था उसे यदि लोगों का प्रेम मिला भी तो सिर्फ दया के रूप में। पंत ने अपने जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे थे किन्तु उनका चित्तम हमेशा प्रसन्न रहता था किसी मूल्यवान वस्तु़ को पा लेने का सुख और उसे खो देने का दु:ख ये दोनों बातें पंत के लिए अलग-अलग भाव न थे, अर्थात् वे जिस प्रकार खुश में प्रसन्नचित्त होते थे उसी प्रकार दु:ख में भी। उनकी इसी विशेषता के कारण शायद वे हिन्दी के श्रेष्ठा कवि बने। एक तथ्य तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि कुछ विशेषताएं जो कवि को आम से खास बना देती है और जिसका उपयोग आम व्यक्ति भी अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत रूप में कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से खास नहीं होता उसे उसकी परिस्थितियां मूल्यवान बनाती है।

महादेवी केवल कविताओं के कानन की रानी नहीं है गद्यात्मक निबंधों में भी उनकी लेखनी बेजोड़ है। महादेवी के संस्मरण (पथ के साथी) में केवल वैचारिकता ही नहीं है बल्कि मानसिक गंथियों के साथ ही हृदयवादी आस्था भी प्रमाणित रूप से चित्रित हुई है। महादेवी एक विशिष्ट संपन्न दृष्टि रखती है इसका प्रमाण उनके रेखाचित्रों और संस्मरणों में देखने को मिलता है। लेखिका के भाषा में एक ऐसी चित्रात्मकता है कि बिम्ब स्वत: ही आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। ‘पथ के साथी’ में महादेवी की पारखी दृष्टि सामने आई है। कई आलोचक बड़ी आसानी से कई बड़े-बड़े लेखकों या कवियों की प्रशंसा के पुल बांध देते हैं या उनकी आलोचना किसी न किसी विचारधारा के तहत कर देते हैं। यहां महादेवी भी एक आलोचक के रूप में खड़ी होती प्रतीत होती है जो अपने समकालीन कवियों को किसी विचारधारा के खांचे में खड़ा कर उसका मूल्यांकन नहीं करती। वे तो ऐसी प्रहरी हैं जो कवियों के हृदय में झॉंक कर उनकी विशेषताएं पहचान लेती हैं। कोई भी कवि (निराला, पंत या सुभद्रा कुमारी चौहान) उनकी पारखी नज़र से बच नहीं पाता। व्यक्ति अपने युग का सृष्टा कैसे बन सकता है या यूं कहें कि युग अपने रचयिताक निर्माण स्वयं कैसे करता है। एक साहित्यकार किन परिस्थितियों को झेल कर अपने युग का सृष्टा होता है यह महादेवी ने बखूब ही दर्शाया है।

सन्दर्भ सूची:

1.‘मानविकी परिभाषा कोश’, ‘साहित्य खण्ड’, संपा.- डॉ.नगेन्द्र, पृष्ठ 168

2. www.Pravasiduniya:com/Mahadevi-verma-Profileandbiography

3. ‘पथ के साथी’ महादेवी वर्मा, लोकभारतीय प्रकाशन, 2007, पृष्ठ 46,

मनोज कुमार रजक

शोधार्थी कलकत्ता विश्वविद्यालय

मो. नं. – 7685918656, ईमेल- mkrajak22@gmail.com

Phele mai aapne guroo ka dil se sukriyaada kerna chati hu jinhone mujhe yah padhne k liye bheja. Isse padh ker mujhe bahut si baato ko janne ka mauka mila hai. Mujhe bahut acha laga bahut mahan puruso k bare mai jaan ker. Nayi jankariyo ko prapt ker mujhe bahut aanand mila.

जवाब देंहटाएंDhanyawad ��

Phele mai aapne guroo ka dil se sukriyaada kerna chati hu jinhone mujhe yah padhne k liye bheja .Isse padh ker mujhe bahut acha laga aur bahut si baate sikhne ko mili hai. Bahut se mahan puruso ki jankari bhi mili aur Mahadevi Verma ji k jeevan k bare mai, unki lekhni k bare mai jankari hasil hui hai.

जवाब देंहटाएंDhanyawad 🙏